ドングリ

オキナワウラジロガシは日本に自生するブナ科の樹木の中で最大のドングリを結実します。大きなものになると、堅果長が50mm、堅果幅が40mmに達します。久米島で結実するドングリの多くは、堅果が微毛に覆われていますが、稀に首回りを除くと無毛のものもあります(図24-K-1参照)。

図24-K-2の2つのドングリは、堅果が微毛に覆われたものです。果皮を覆う肌色の微毛には、個体によって密度が大きく異なります。図中の左側は微毛の密度が高い例ですが、指で軽く擦った程度では微毛は剥落しません。一方、図中の右側は微毛の密度が低い例で、こちらはわりと簡単に剥落します。図24-K-3は、殻斗に覆われたへその周辺の果皮を除いて微毛が剥落した堅果の例です。

オキナワウラジロガシのドングリも他の種類のものと同様に、結実する個体によってその大きさや形は様々です(図24-K-4、図24-K-5参照)。中には、オキナワウラジロガシとは思えないような、堅果長が20mmに満たない小さなドングリばかりを結実する個体もあります。

(ドングリの結実状況について)

久米島の山岳地帯で、オキナワウラジロガシのドングリの結実状況を調べた結果、ドングリを結実しやすいのは河川や澤の両岸、そして多雨期に一時的に澤になる山道沿いにある個体が中心で、そこから垂直方向に拡がる比較的平坦な場所に分布する個体については、ほとんどドングリが結実していませんでした。但し、平坦な場所でも湧き水や水溜まりのある窪地の周囲にある個体については、河川や澤沿いにある個体と同程度にドングリを結実していました。また、同じ垂直方向でも傾斜面に分布する個体については、平坦な場所に比べてドングリを結実しやすいことが判りました。

捕食動物がいない久米島のオキナワウラジロガシは、植生域を拡張するのに、ドングリの輸送媒体としてほぼ100%水流を利用しています。ドングリが結実しやすいのは、上述した通り、いずれも水流が発生しやすい場所です。ですから、山道に対して垂直方向に分布する平坦な場所に立地する個体については、相当量の降雨がない限り水流が発生しないことから、結実しても植生域の拡張に寄与することができないので、積極的にドングリを結実しないのかもしれません。

(ドングリの重量、大きさついて)

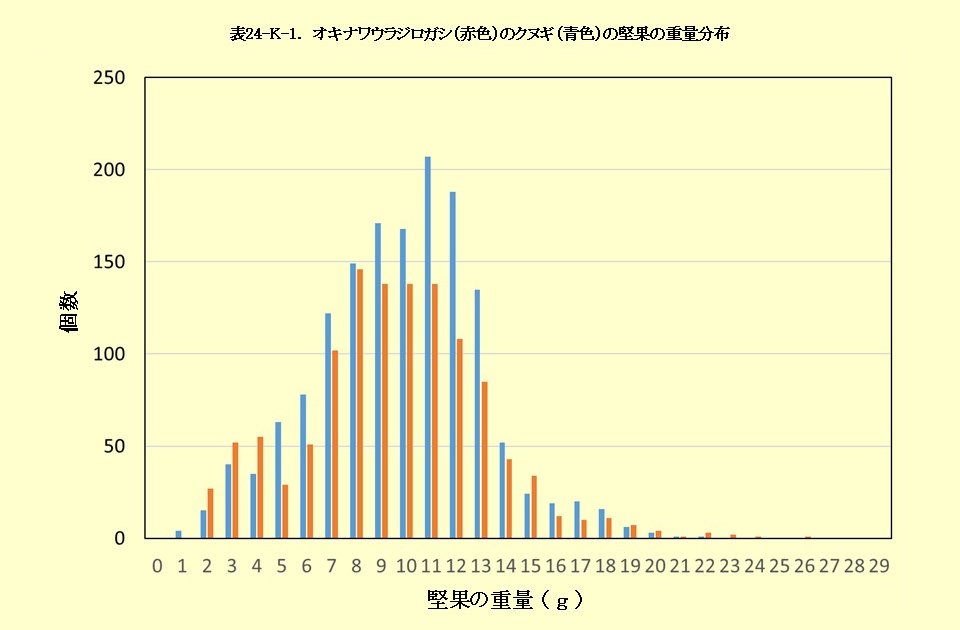

2024年に採集したオキナワウラジロガシの堅果(検体数:1198個)の重量分布を調べた結果、本土で最大と言われるクヌギの堅果(検体数:1517個)と同等であることが判りました(表24-K-1参照)。いずれも7〜13gの間に分布が集中しており、14g以上になると数量が急減する傾向が認められました。唯一異なる点は、オキナワウラジロガシの中にはクヌギの堅果の最大重量をはるかに上回るものが存在することですが、それらはオキナワウラジロガシでも稀少です。

重量に関しては、国産のドングリの中でオキナワウラジロガシはクヌギと同等でしたが、大きさに関しては前者が後者を圧倒していました。堅果の重量は果皮に包まれた種子の重量にほぼ等しいので、同じ重量でも果皮が厚い方が堅果のサイズは大きくなります。両者の果皮厚を比較すると、オキナワウラジロガシが1.5〜2mmに対して、クヌギは0.5mm弱程度ですから、同じ重量の堅果を比べた場合、前者の方が堅果幅が最大で3mmも大きいことになります(図24-K-6参照)。