堅果 〜果皮〜

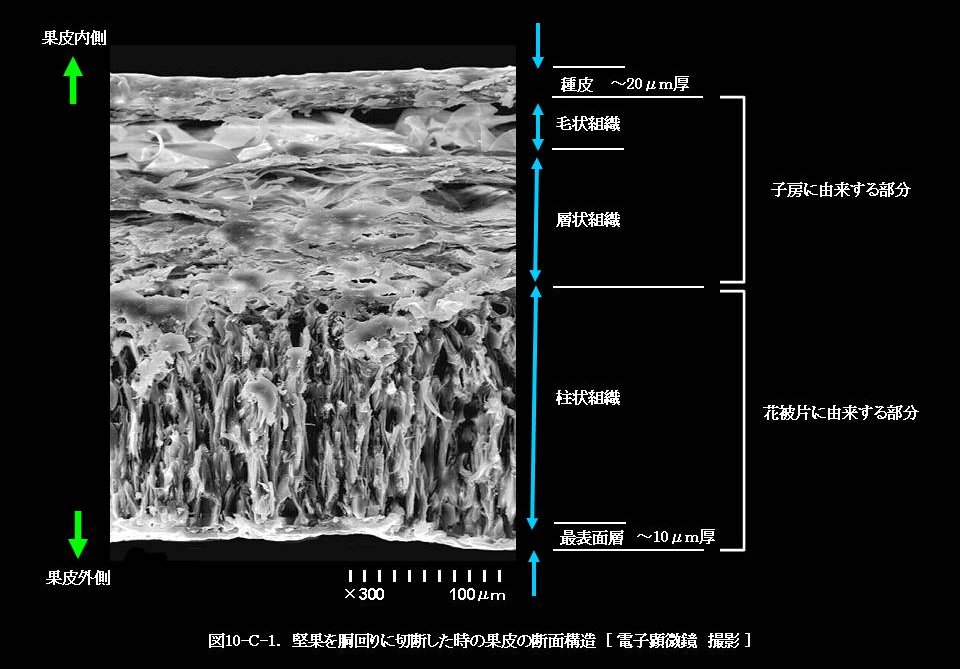

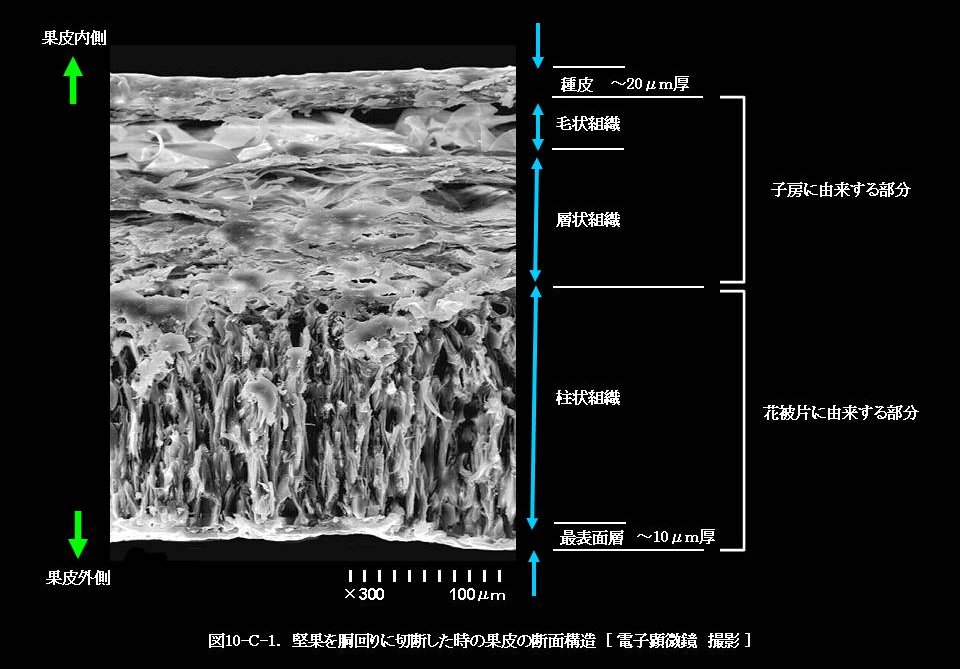

図10-C-1は、堅果を胴回りで切断した時の果皮の断面を電子顕微鏡で拡大撮影したものです。この図から

1. 堅果の最表面は、厚さ10ミクロン程度の極めて薄く緻密な最表面層(*)で覆われている

2. 1の組織の内側には100〜150ミクロン程度の厚みの柱状組織(*)が存在する

3. 2の組織の内側には、2と同程度の厚みの層状組織(*)が存在する

4. 3の組織と種皮の間には、毛状組織(*)が存在する

ことが判ります。

この内、最表面層と柱状組織については花被/花床に、そして層状組織と毛状組織については雌蕊の子房壁に由来します(**)。

* これらの組織名称は、HP内で便宜上私が命名したものです。

** 組織の同定については、セクション8の雑記126を参照願います。

図10-C-1の最表面層、毛状組織、並びに種皮について、以下に詳細な観察結果を記します。

◎最表面層

図10-C-2は、最表面層を拡大撮影したものです。肉眼では光沢のある滑らかな表面にしか見えませんが、実体顕微鏡で見ると表面には多くの筋があります。さらに、電子顕微鏡で拡大してみると、10ミクロン程度の無数の小さな穴が存在します。

◎毛状組織

図10-C-3は、種皮に隣接する毛状組織を果皮の内側から種皮を剥離して拡大撮影したものです。堅果を2つに割って内側の種子と種皮を取り除くと、その下に肉眼でも判るぐらいの毛が密生しています。この部分を電子顕微鏡で拡大してみると、幅10ミクロン、長さ100ミクロン(=0.1mm)の平らなリボン状の毛が折り重なって、下地の層状組織に密着している様子が判ります。

◎種皮

図10-C-4は、種皮を堅果の内側から拡大撮影したものです。肉眼では光沢のある薄茶色の皮にしか見えませんが、電子顕微鏡で300倍以上に拡大すると、5ミクロン程度の小さな孔が無数に開いているのが判ります(***)。

*** 種皮と果皮の組織の同定については、セクション8の雑記18を参照願います。

堅果の観察結果を基に、堅果内部の模式図を図10-C-5、図10-C-6にまとめます。

へそと花柱を繋ぐような筋状構造物が、果皮の内側にある層状組織の内部か、あるいは層状組織と毛状組織の界面付近にたくさん見られます(図10-C-7参照)。この構造物の本数やサイズについては、個体によって多少の違いがありますが、幅:0.1〜0.2mm [堅果の胴回り部分] 、肉厚:30〜50ミクロンのものがだいたい15〜20本程度あります。また、この構造物の横幅は、堅果の胴回りの最も膨らんだ部分で最大になり、へそや花柱へ近づくにつれて収束します。

この構造物は堅果に水分や養分を供給する維管束ですが、ドングリの種類によって維管束の形態は大きく異なります。私は、このような構造物が水分や養分を供給する以外に、堅果の形体を保持(整形)するのに一役買っているのではないかと考えています。詳細は、セクション11-1-1を参照願います。