![]()

セクション9-1で、クヌギやアベマキの堅果に虫瘤を形成するタマバチの仲間がいることを紹介しましたが、実はアラカシの堅果にも同じような虫瘤があることが判りました(図9-3-1、図9-3-2参照)*。

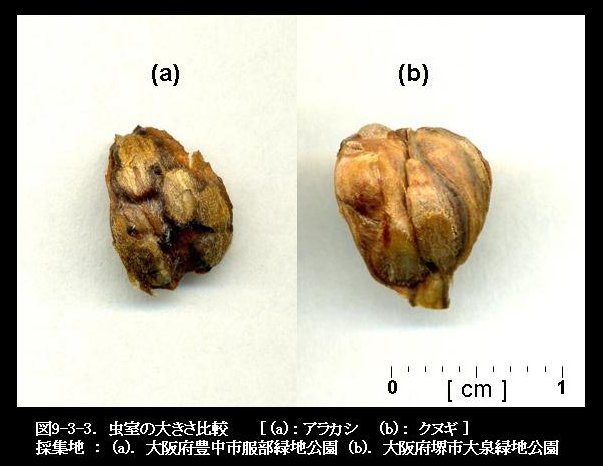

但し、アラカシの虫瘤をクヌギのものと比較すると、虫室のサイズはかなり小さいです(図9-3-3参照)。後者に比べて堅果のサイズが小さいので、同じ虫瘤でもそれ相応のサイズにしか成長しないのかもしれませんが、もしかすると、クヌギとアラカシの堅果では寄生するタマバチの種類が違うのかもしれません。

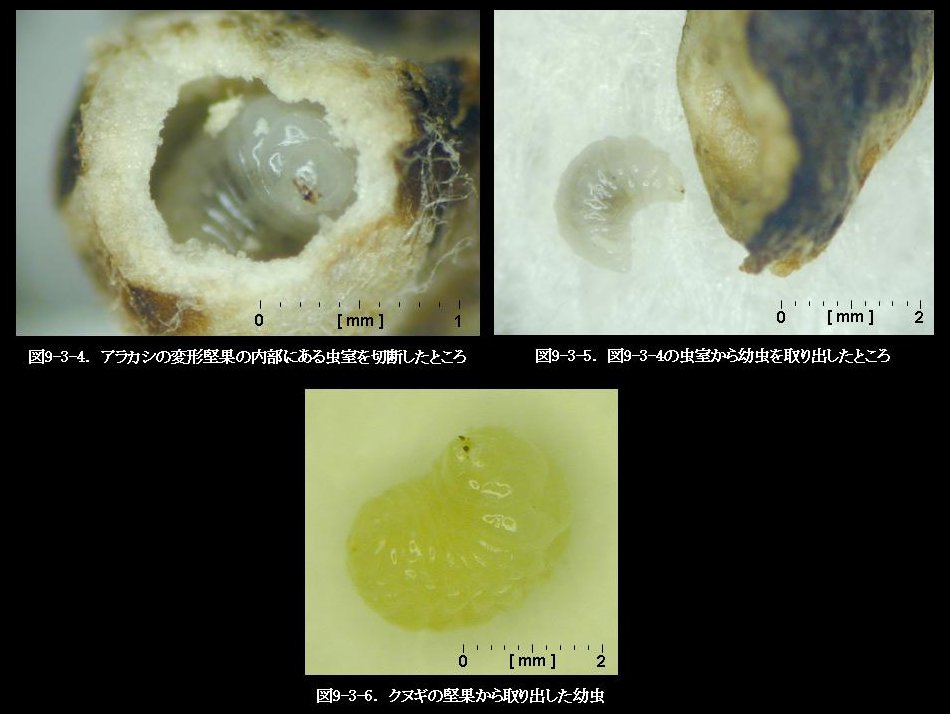

そこで、確認の為に虫室を切断して、その内部に潜む幼虫を観察してみました。

塊状の虫瘤から虫室を1つ取り出し、その一端をペンチで切断すると、クヌギの堅果にある虫室と同様に内部で幼虫が蠢いていました。ところが、これを虫室から取り出してみると、体長は1.5mm程度しかなく、クヌギで見たものと比較すると明らかに小さいのです。また、形状については、クヌギの寄生虫は尾部が丸いのに対して、アラカシのものは先がやや尖がっていることが判りました。

虫室や幼虫の形態を見る限り、アラカシの堅果に寄生するタマバチは、クヌギやアベマキのものとは別種である可能性があります。そこで、前回と同様に、この虫瘤からタマバチの成虫が羽化するまで、自宅で育ててみることにしました。

前回、プラスチックの密閉ケース内に、150個以上のクヌギの虫室を入れていたにも関わらず、その中から成虫は僅か13匹しか羽化しませんでした。一般的なタマバチの羽化率について、知見がないので何とも言えませんが、ドングリに潜むタマバチの羽化率は極めて低いようです。

その点を考慮して、今回は500個以上の虫室を用意しました。なるべく成虫が虫室から脱出し易いように、虫室の外側を取り巻く種子や果皮等の障害物を除去して、虫室だけの状態にしたものをケースに入れました。

恐らく、来年になると思いますが、無事に羽化した暁には、このセクションで追加報告しますので、乞うご期待下さい。

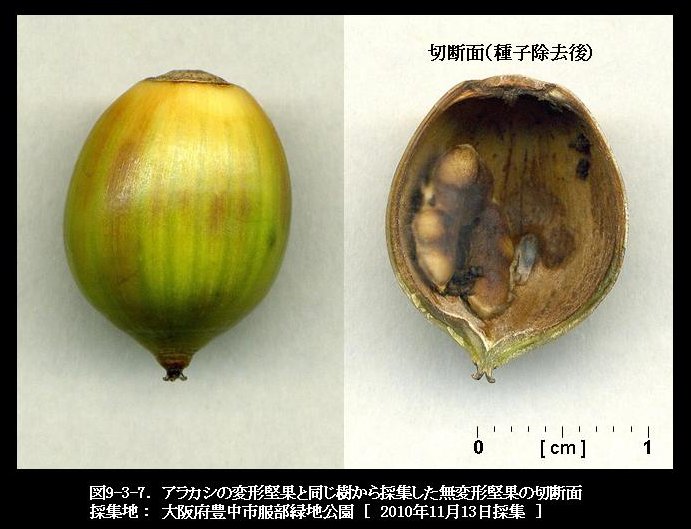

今回、500個以上の虫室を用意するに当たって、ひたすらアラカシのドングリを割って中身を確認する内に、あることに気付きました。図9-3-1の変形ドングリを採集したアラカシから、変形していない普通の形状の堅果も幾つか採集してきたのですが、それらの中にも同じように虫瘤が入っていたのです(図9-3-7参照)。

同じように虫瘤があるのに、図9-3-1の様に堅果が変形する場合と、そうでない場合があるという事は、産卵する場所や数量が、ドングリの形状に何がしか関与している可能性が考えられます。そこで、採集してきた全てのドングリについて、堅果の形状と虫瘤の形態を比較してみました。すると、堅果が変形しているものには、虫瘤がへそを含むその近傍に集中して存在するものが大多数であることが判りました。

この結果を元に、虫瘤によって堅果が変形メカニズムを以下の様に考察します。

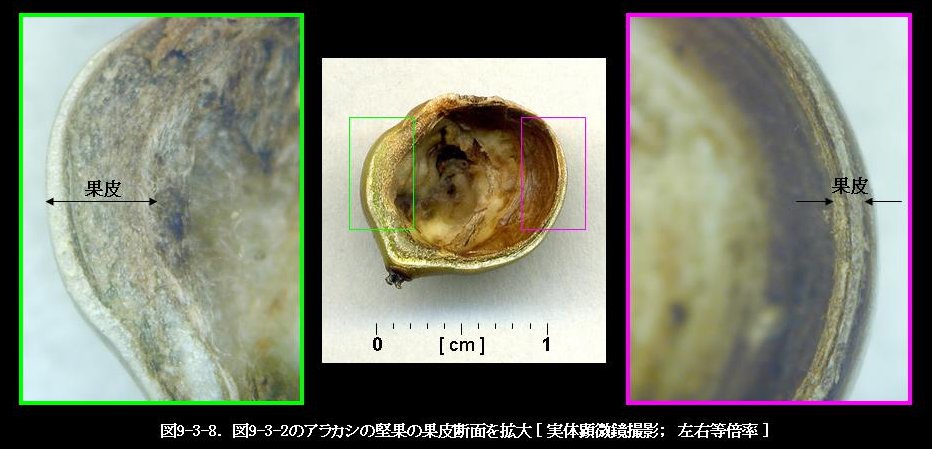

ドングリは、へそ(維管束)から新しい組織が次々と生み出されていくことで大きく成長します。ですから、もしも雌花か、あるいは幼果の段階で、将来へそになる辺りに産卵されると、虫瘤の存在によってその部分の果皮が正常な発育を阻害されます。産卵されなかった部分に比べて、堅果の高さ方向への果皮の伸長速度が著しく低下し、結果的に、その部分だけ果皮が横方向に大きく肥大した形になります(図9-3-8参照)。

一方、将来へそになる辺りから離れた部分に産卵された場合は、虫瘤は果皮と共に堅果内部で流動的に成長し、果皮の伸長を妨げることが無いので、見た目は普通の堅果とほとんど変わらないものになります。但し、産卵数が多い場合には、堅果の表面に局所的な凹凸となって現れる場合があります。

* 詳細は、セクション8の雑記36を参照願います。

(追記1)

たくさんのアラカシの虫瘤を解体している内に、個体によってはクヌギのものと良く似た幼虫が入っている堅果が幾つか見つかりました(図9-3-9参照)。クヌギの幼虫に比べて明らかに小さいのですが、サイズの点を除くと形態的な特徴は酷似していました。

セクション8の雑記40で、私はドングリの種類別に寄生する虫が異なる可能性を示唆しましたが、上記結果を元に再考すると、ドングリの種類別に寄生する虫(恐らくタマバチの仲間)の種類が異なるのではなく、ドングリ全般に寄生する複数種の虫が存在すると考えた方が妥当かもしれません。

ただ、中には特定の種類のドングリだけに寄生する “ こだわり派の虫 ” がいるのかもしれませんが、それは今後の調査で明らかにしていきたいと思います。

(追記2)

“ 明石・神戸の虫 ときどきプランクトン ” のHPに、アラカシの堅果に産卵するタマバチの写真が掲載されていました。写真から、アラカシの場合は、ドングリの成長が著しい9月の中旬が産卵時期であることが明らかになりました。これは、アラカシのドングリが成熟する1.5〜2ヶ月前に該当します。詳細は、雑記71を参照願います。

“ 明石・神戸の虫 ときどきプランクトン ” : http://mushi-akashi.cocolog-nifty.com/blog/2011/09/post-cb8e.html

[ 関連記述 ]

・ セクション8 “ 雑記020: ついに出た! 〜ドングリに潜む謎の虫〜 ”

・ セクション8 “ 雑記032: 自然が創り出した秘の芸術作品 ”

・ セクション8 “ 雑記036: 寄生虫が創出する変形の美 ”

・ セクション8 “ 雑記040: ドングリの種類の数だけ存在するの? ”

・ セクション8 “ 雑記043: 奇妙なコナラのドングリから虫が出てきました ”

・ セクション8 “ 雑記045: 謎の虫は、全て同種のタマバチなの? ”

・ セクション8 “ 雑記049: 新鮮な虫瘤がいっぱい! ”

・ セクション8 “ 雑記050: 何も出て来ませんでした ”

・ セクション8 “ 雑記064: 遅れて来た第二のタマバチ? ”

・ セクション8 “ 雑記071: タマバチが堅果に産卵する時期について ”

・ セクション8 “ 雑記076: 羽化する直前のタマバチの蛹 ”

・ セクション8 “ 雑記079: 学名: Synergus itoensis ”

・ セクション8 “ 雑記104: 仙台にて 〜ひとときのドングリ採集〜 ”

・ セクション8 “ 雑記113: たぶん、文献未記載種でしょう ”

・ セクション8 “ 雑記124: 見慣れない奴が出て来ました ”

・ セクション8 “ 雑記132: マテバシイのドングリの中から... ”

・ セクション8 “ 雑記153: 間違って産卵したんでしょうか? ”

・ セクション8 “ 雑記183: ウバメガシの堅果に見られる激しい凹凸 ”

(注) このセクションに記載されている写真等の無断転載はご遠慮下さい。