雑記588. 2025.10. 5

“ 雄花序の原形 ”

先月、掖谷公園 [ 所在地:兵庫県神戸市 ] のウラジロガシに季節外れの花が咲きました(*)。それらの花序は、コナラやナラガシワのようなコナラ亜属の樹木でしばしば目にする、季節外れに咲いたものとは全くの別物でした。冬芽から1本だけ花軸が立ち上がる姿や、そこに咲く雌花序のほとんどが両性形態の多果(3果)の花で構成されていることから、私はコナラ属に初めて花軸というものが出現した時の原初的な形態を、現代に再現したものではないかと考えています。

* 雑記587を参照願います。

他にも、冬芽から複数の花軸が出現した姿が、コナラ亜属の樹木で目にするものとは異なることに気づきました。

図8-588-2は、冬芽から出現した複数の花軸(穂状花序)の根元付近の様子です。そして、この図にある花軸の根元付近に残留した冬芽の芽鱗を剥離したものが図8-588-3です。これを見ると、複数の花軸が一つの短枝から伸長している様子が判ります。

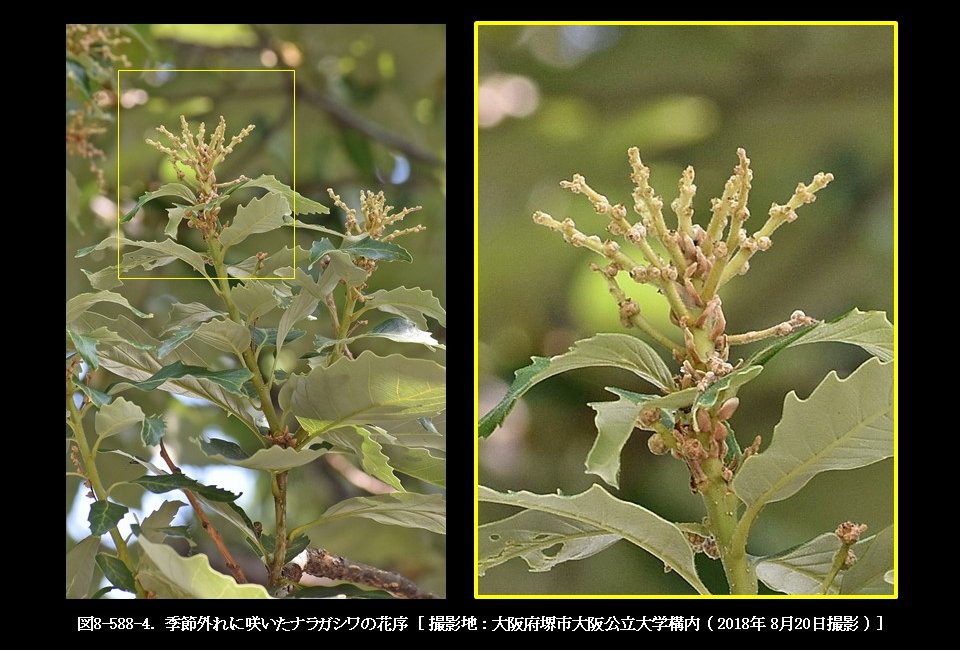

冬芽から出現した短枝に花軸が立つのは、コナラ亜属の樹木で季節外れに咲く花序でも同じですが、ウラジロガシの短枝はほとんど長さの無い土台のような形をしているのに対し、コナラ亜属でしばしば目にするナラガシワの短枝(図8-588-4参照)は葉や冬芽がないだけで、そこに立つ複数の花軸が互生するだけの長さがある点が異なります。おそらく、花軸が立つ短枝の構造についても、前者の方がより原初形態に近いのではないかと思われます。

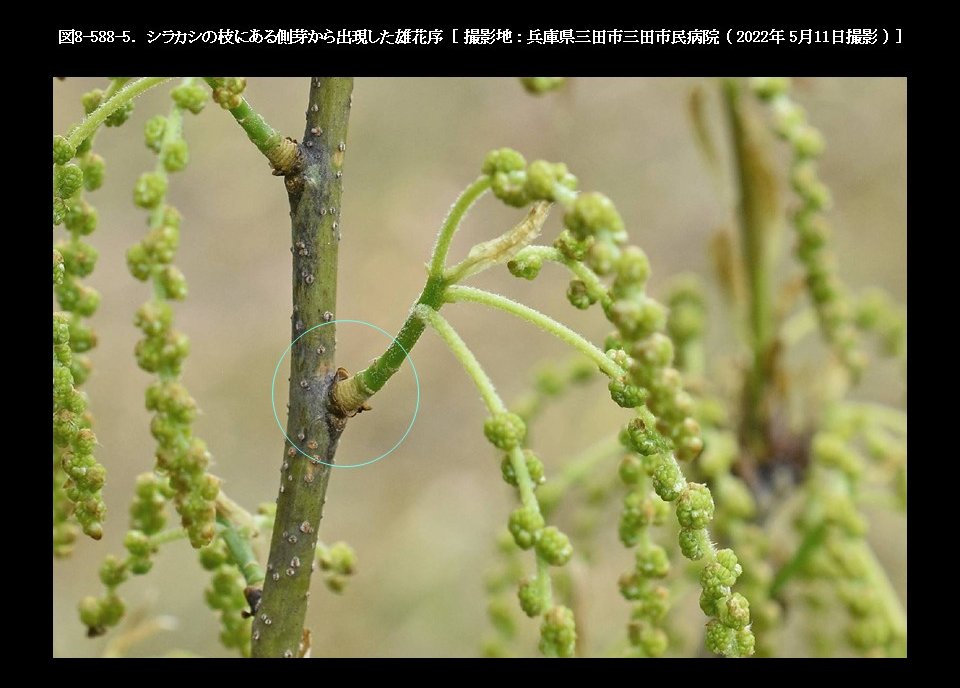

このような葉や冬芽が無い短枝に複数の花軸が立つ姿は、現在でもコナラ属の樹木の枝にある冬芽から直接出現した雄花序に基本的な構造がよく似ています(図8-588-5参照)。花軸が穂状か尾状の違いはありますが、季節外れのウラジロガシの開花に見られる土台のような短枝に複数の花軸が立つ姿は、正しく現代における雄花序の原形と言えるのではないでしょうか。